学校現場でうっかり行いがちな事例も含めながら紹介していきましょう!

教員採用試験対策に必ず出てくる「マズローの欲求5段階説」。

しかし現場に出てからというもの、活用を意識できているでしょうか?

学校現場では、よく以下のような言葉かけを耳にします。

「夢を持とう」

「やりたいことを探そう」

「自己実現を目指そう」

これらは、授業や進路指導の中で無意識のうちに頻繁に使ってしまう言葉です。

しかし、目の前の生徒は全員、その段階に達しているのでしょうか?

もしかすると、もっと手前の欲求が満たされていないかもしれないのです。

今回は、マズローの欲求5段階説を振り返りながら、学校現場での具体的な活かし方を整理していきます。

高校の数学教員として10年以上授業を行っています。

内容を教えるのではなく、学び方を教えるをモットーに授業を展開。

自身の経験のみに頼らない、「理論と実践の往還」を意識して教育活動に励んでいます。

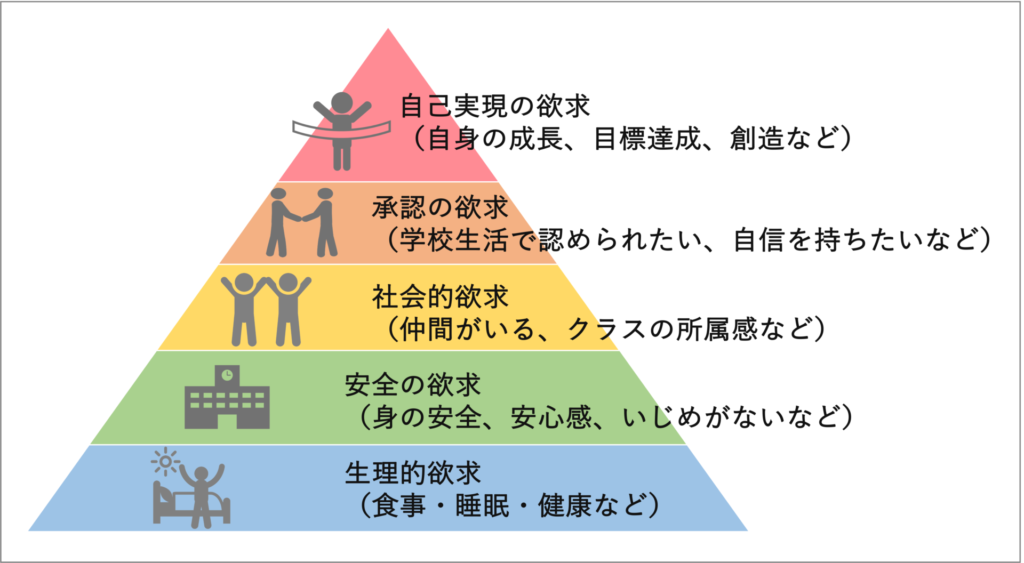

マズローの欲求5段階説とは?

アメリカの心理学者アブラハム・マズローが1943年に発表した「人間の動機づけ理論(A Theory of Human Motivation)」によって提唱された理論です。

人間の欲求には優先順位があり、基本的な欲求が満たされることで、より高次な欲求が現れるとしました。

その後、様々な研究で整理され、よく見るピラミッド型の図で表されるようにもなりました。

5段階の欲求は以下のとおりです。

| 第5段階 | 自己実現の欲求(自身の成長、目標達成、創造など) |

| 第4段階 | 承認の欲求(学校生活で認められたい、自信を持ちたいなど) |

| 第3段階 | 社会的欲求(仲間がいる、クラスの所属感など) |

| 第2段階 | 安全の欲求(身の安全、安心感、いじめがない教室など) |

| 第1段階 | 生理的欲求(食事・睡眠・健康など) |

採用試験で暗記しましたが、現場で意識したことはあまりありません。

単なる知識にしておくのはもったいないですよ!

生徒を理解するレンズとして活かしていきましょう。

学校現場での活用術

学校現場では、「夢を持とう」「好きなことを見つけよう」「大学受験に向けて学習時間を増やしていこう」なんて言葉をよく耳にします。

しかし、もしかすると目の前の生徒は、その段階に達していないかもしれません。

学校現場でよくある場面と照らし合わせながら、マズローの欲求5段階説を生徒理解のレンズとして活用してみましょう!

生理的欲求

生徒が授業に集中できないとき、「やる気がない」と決めつけていませんか?

その背景には、睡眠不足や食事の問題、慢性的な疲労が潜んでいるかもしれません。

- 夜遅くまで部活動やバイトに追われている。

- 家庭環境が安定していない。

このような要因を見逃さないようにしましょう。

まずは生活基盤を支える視点を持つことが大切ですね!

安全の欲求

教室が「安心・安全な場」になっていなければ、対話的な学びの実現はもちろん、自己の成長を促すこともできません。

「いじめ」や「からかい」などは、たとえ小さなことでも生徒の心は不安になります。

もちろん教員の言動にも注意が必要です。

叱責や、過度なプレッシャーも、心理的安全を脅かします。

安心して過ごせる環境があって、はじめて学びに向かえますね!

▼安心・安全な場をつくる学級経営については、こちらの記事でも紹介しています。

社会的欲求

安全性を確保できたら、次はクラスへの所属感を持てるかの視点です。

クラスに居場所を感じられない生徒は、学びに向かう以前に「学校に登校する意味」を見失います。

「友人関係に悩んでいる」「クラスで孤立している」

そのような生徒に対して、「授業に集中しろ」は届きません。

なぜ学校に来て学習をするのか。集団づくりを意識しておきたいですね!

▼人間関係づくりについては、こちらの記事もどうぞ!

承認の欲求

「承認の欲求」は、他者に認められたい、自分に価値があると感じたいという、誰もが持つ自然な欲求です。

安全の欲求、社会的欲求が満たされることで、学習に集中したり行事に前向きに取り組むなど、意欲的な姿が見られるようになります。

そのようなとき、目立つ生徒ばかりに承認の声かけするのは望ましくありません。

しかし、教科担任制である高校や中学では、毎日全員に承認の声かけをしてあげることは難しでしょう。

ですから、クラス全体を認めたり、生徒同士で認め合う環境をつくることがおすすめです。

そうすることで、承認欲求だけでなく、所属感による社会的欲求も充実させることができます。

生徒同士が認め合う空間づくりを教員がファシリテートしていくことが大切ですね!

▼学級通信については、以下の記事でも紹介しています。

▼学級通信については、以下の記事でも紹介しています。

自己実現の欲求

これまで紹介した下位の欲求が満たされることで、自己実現の欲求をようやく考えることができます。

自己実現とは、やりたいことに向かって努力したり、その目標を達成できたりたりする状態のことです。

まずは、生徒が安心して学習や探究活動に取り組める環境を整えることが大切です。

そのうえで、生徒が自ら考え、自分自身の成長のために学びを創り上げる支援をしていくことが大切です。

この段階では、教員による「これをやりなさい」「もっとやらないと」は存在しません。

生徒を信じる、想いを引き出す力が問われますね!

▼一律の課題の廃止については、こちらの記事でも紹介しています。

▼探究学習に必要な教師の役割については、こちらの記事でも紹介しています。

▼偏差値のみに因われない大学選びについては、こちらの記事でも紹介しています。

まとめ:知識をもとに実践へ落とし込もう!

学校現場では、「目標を実現させよう」など耳障りのよい言葉を使いつつも、反面「その勉強量では無理」などと発破をかけるような言葉も耳にします。

そのようなとき、そもそもなぜその状況が生まれているのか、自身の取り組みや言葉を振り返る必要があります。

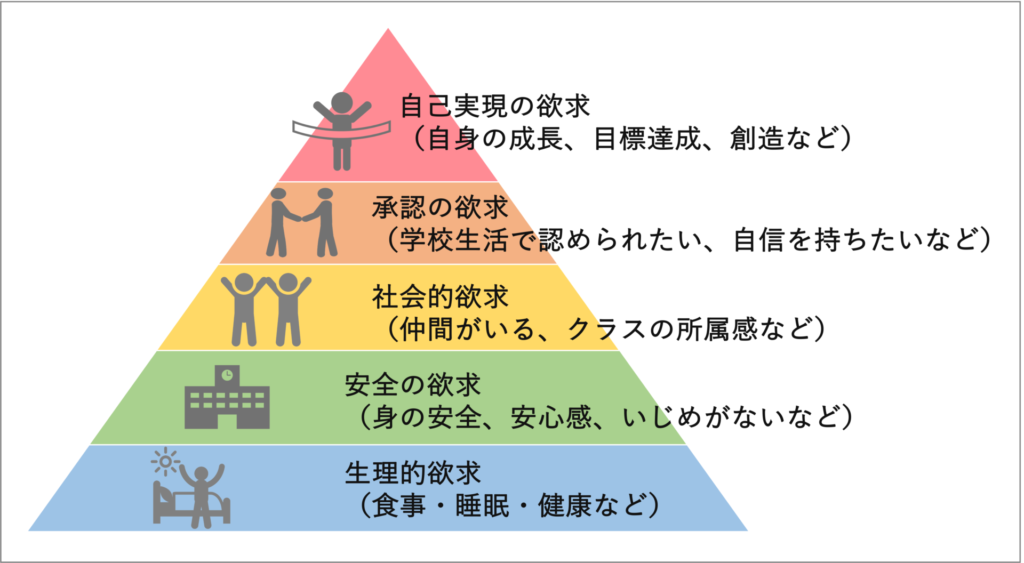

そこで今回の記事では、マズローの欲求5段階説をもとに、現場での生徒との関わり方や見方を紹介してきました。

マズローの欲求5段階説は、ただの試験知識ではありません。

生徒一人ひとりを理解するための、考え方として活用しましょう。

| 第5段階 | 自己実現の欲求(自身の成長、目標達成、創造など) |

| 第4段階 | 承認の欲求(学校生活で認められたい、自信を持ちたいなど) |

| 第3段階 | 社会的欲求(仲間がいる、クラスの所属感など) |

| 第2段階 | 安全の欲求(身の安全、安心感、いじめがない教室など) |

| 第1段階 | 生理的欲求(食事・睡眠・健康など) |

- 目の前の生徒が現在どの段階にいるのか?

- 満たすべき基本的な欲求を見落としていないか?

教員自身が、しっかりと生徒の様子を見取り、一人ひとりの成長を支えていきましょう。

それぞれの欲求段階として、学校現場での工夫例を20個紹介しました。

<生理的欲求を気にかける場面>

<安全の欲求を気にかける場面>

<社会的欲求を気にかける場面>

<承認の欲求を気にかける場面>

<自己実現の欲求を気にかける場面>

今回の記事が、先生方が実施される教育活動をより良くするきっかけとなれば嬉しいです。

▼今回の記事に興味を持ってくださった方は、こちらの記事もどうぞ!

採用試験で覚えた「マズローの欲求5段階説」。

これから教壇に立つにあたって現場での活用法を教えてください!